について今すぐご相談できます。

お電話する

遺言で特定の相続人に財産を集中させたり、第三者に全財産を遺贈したりするケースでは、他の相続人の生活が脅かされる問題が発生します。

その際に重要となるのが遺留分制度です。遺留分とは、法律で定められた、一定の相続人が最低限受け取れる相続財産の割合のことです。

遺留分を無視した遺言は、相続人間の争いを引き起こす可能性があります。そのため、遺言作成時には遺留分への適切な配慮が必要不可欠です。

本記事では、遺留分の基本的な概念から最新の法改正まで、幅広く解説します。

目次 [非表示]

遺留分とは

遺留分は、相続人の生活保障を目的とした制度です。被相続人の意思に関わらず、一定の相続人に最低限の相続財産を保証するものです。

この制度により、例えば被相続人が全財産を第三者に遺贈したとしても、配偶者や子どもなどの近親者は一定の財産を相続する権利を持ちます。

遺留分制度は、相続における公平性を保つ役割も果たしています。特定の相続人だけが多くの財産を相続し、他の相続人が何も受け取れないという事態を防ぐのです。ただし、遺留分は自動的に相続されるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が請求する必要があります。

法定相続分との違い

法定相続分と遺留分は、しばしば混同されがちですが、その性質は大きく異なります。法定相続分は、遺言がない場合の相続財産の分配割合を示す目安にすぎません。一方、遺留分は法律で保障された最低限の相続分です。

法定相続分は、遺産分割協議によって変更可能です。例えば、兄弟で話し合って、一人が多く相続することも可能です。しかし、遺留分は法律で定められた権利であり、被相続人の意思や他の相続人との合意があっても、その権利を奪うことはできません。

また、法定相続分は全ての法定相続人に認められますが、遺留分が認められるのは一部の近親者に限られます。このように、法定相続分と遺留分は、その性質や適用範囲が大きく異なるのです。

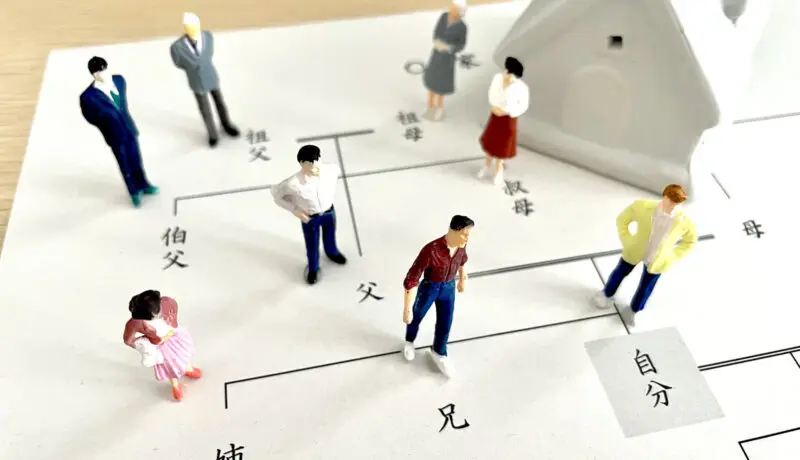

遺留分が認められる相続人の範囲

遺留分が認められる相続人の範囲は、民法で明確に定められています。これには、被相続人との関係が特に近い家族を保護する目的があり、全ての法定相続人に遺留分が認められているわけではありません。

遺留分権利者とは

遺留分権利者は、主に被相続人の配偶者、子ども、そして直系尊属(親や祖父母)です。配偶者は常に遺留分権利者となります。

子どもについては、実子だけでなく養子も含まれます。また、子どもが既に亡くなっている場合、その子どもの子(つまり被相続人の孫)が代襲相続人として遺留分権利者となることがあります。

直系尊属については、子どもがいない場合に限り遺留分権利者となります。例えば、被相続人に子どもがいる場合、その親は遺留分権利者にはなりません。このように、遺留分権利者の範囲は、被相続人との血縁関係や家族関係の近さに基づいて決定されています。

遺留分が認められない相続人

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。これは、兄弟姉妹が被相続人との関係が比較的遠いと考えられているためです。また、甥や姪にも遺留分は認められません。

さらに、相続放棄をした人や、相続欠格事由に該当する人も遺留分を主張することも不可能です。相続欠格事由には、被相続人を殺害した場合や、遺言書の偽造・変造などが含まれます。

遺留分の割合と計算方法

遺留分の割合は、相続人の構成によって変わります。その計算方法は複雑に見えますが、基本的な考え方を理解すれば、それほど難しくありません。

総体的遺留分と個別的遺留分

遺留分の計算は、まず「総体的遺留分」を算出し、次に各遺留分権利者の「個別的遺留分」を計算するという2段階の過程を経ます。総体的遺留分とは、遺留分権利者全員の遺留分の合計額を指します。

これは、相続財産全体の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)と定められています。

個別的遺留分は、この総体的遺留分を各遺留分権利者の法定相続分に応じて分けた額です。例えば、配偶者と子ども1人が相続人の場合、配偶者の個別的遺留分は相続財産の4分の1、子どもの個別的遺留分も4分の1となります。

遺留分の具体的な計算例

具体的な計算例を見てみましょう。仮に相続財産が1億円で、相続人が配偶者と子ども2人の場合を考えます。まず、総体的遺留分は1億円の2分の1で5,000万円です。次に、配偶者の法定相続分は2分の1、子どもたちはそれぞれ4分の1です。

したがって、配偶者の個別的遺留分は5000万円×2分の1で2,500万円、子どもたちはそれぞれ「5000万円 ×1/4 = 1,250万円」となります。このように、遺留分の計算は相続人の構成と相続財産の額に基づいて行われるのです。

遺留分侵害額請求の仕組み

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が、その権利を回復するための法的手段です。2019年7月の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと制度が変更されました。

この改正により、遺留分を侵害された相続人は、原則として金銭による請求を行うことになりました。

この制度変更の背景には、従来の制度下で生じていた問題を解決するという意図があります。以前は、遺留分を侵害された相続人が財産そのものの返還を求めることができたため、不動産などの分割が困難な財産をめぐって紛争が長期化するケースがありました。

新制度では、金銭請求に一本化されたことで、より迅速かつ円滑な解決が期待されています。

遺留分侵害額請求の手順

遺留分侵害額請求の手順は、まず、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している者に対して請求の意思を伝えます。

この際、内容証明郵便を利用するのが一般的です。これにより、請求の事実と日付が明確になります。

話し合いで解決しない場合、次のステップとして家庭裁判所での調停を申し立てます。調停でも合意に至らなければ、最終的に訴訟を提起することになります。訴訟では、裁判所が遺留分侵害額を算定し、判決を下します。

この過程で重要なのは、専門家のサポートを受けることです。弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、適切な手続きを踏み、自身の権利を守ることができます。

遺留分に関する注意点

遺留分制度を利用する際には、以下の点にも注意しましょう。

- 遺留分放棄を検討する

- 遺留分請求権の時効を理解する

それぞれ詳しく解説します。

遺留分放棄を検討する

遺留分は権利であって義務ではありません。そのため、相続人は遺留分を放棄することができます。

遺留分の放棄は、被相続人の生前に行う「生前放棄」と、相続開始後に行う「相続後の放棄」の2種類があります。

生前放棄を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要です。この手続きは厳格で、単なる念書や口頭での約束では法的効力を持ちません。一方、相続開始後の放棄は、遺留分侵害額請求権を行使しないことで事実上放棄したことになります。

遺留分の放棄を検討する際は、その影響を十分に理解することが重要です。放棄後は原則として撤回できないため、慎重な判断が求められます。

遺留分請求権の時効を理解する

遺留分侵害額請求権には時効があり、相続の開始および遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内に請求しなければなりません。また、相続開始の時から10年を経過すると、請求権は消滅します。

この時効は、遺産分割の安定性を確保するために設けられています。しかし、相続人にとっては権利行使の機会を逃す可能性もあるため、注意が必要です。

相続開始を知った際には、速やかに自身の権利を確認し、必要に応じて専門家に相談することが賢明です。

遺留分に配慮した遺言作成の方法

遺留分への配慮は、単に法的要件を満たすだけでなく、遺言者の意思を最大限尊重しつつ、相続人間の公平性を保つことにもつながります。

例えば、特定の相続人に多くの財産を残したい場合でも、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で行うことが求められます。

遺留分を考慮した遺言書を作成するには、まず各相続人の遺留分を正確に把握することから始めます。そのうえで、遺産全体の中から遺留分に相当する部分を差し引いた残りの財産について、自由に分配を決められます。

具体的な方法としては、遺言書の中に「各相続人の遺留分を侵害しない範囲で」という文言を入れることも有効です。

また、遺留分を超える財産分与を行う場合は、その理由を明記することで、相続人の理解を得やすくなる可能性があります。

さらに、公正証書遺言の作成を検討するのも一案です。公証人の助言を受けながら作成することで、法的に有効で遺留分にも配慮した遺言書を作ることができます。

遺留分侵害を避けるための対策

遺留分侵害を避けるための対策として、生前贈与の活用が挙げられます。相続開始前10年以内の贈与は、原則として相続財産に含まれますが、それ以前の贈与は含まれません。計画的な生前贈与により、将来の遺留分侵害のリスクを軽減できる可能性があります。

また、遺留分の事前放棄制度を利用することも1つの方法です。ただし、これには家庭裁判所の許可が必要で、相続人の同意も必要となるため、慎重に検討する必要があります。

さらに、相続人以外の第三者への遺贈を考える場合は、遺留分を侵害しない範囲で行うことが重要です。遺留分を超える遺贈を行うと、後に遺留分侵害額請求の対象となる可能性があるためです。

遺留分に関する最新の法改正

2018年7月に成立し、2019年7月から施行された相続法改正により、遺留分制度にも大きな変更がありました。この改正は、高齢化社会の進展や家族の在り方の変化に対応するためのものです。

主な変更点として、従来の「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に変更されました。これにより、遺留分を侵害された相続人は、原則として金銭での支払いを請求することになりました。

以前は、遺贈された財産そのものの返還を求めることができましたが、新制度では金銭請求に一本化されています。

この改正により、遺産分割の柔軟性が増し、紛争解決の迅速化が期待されています。例えば、不動産などの分割が困難な財産をめぐる紛争が減少すると見込まれます。

また、遺留分の算定方法も見直され、相続人に対する生前贈与の範囲が拡大されるなど、より現代の家族関係に即した制度となっています。

遺留分と他の相続対策との関係

遺留分制度は相続における重要な要素ですが、他の相続対策と組み合わせることで、より効果的な相続プランを立てることができます。

生命保険や遺言信託など、さまざまな手法を適切に活用することで、遺留分に配慮しつつ、被相続人の意思をより確実に実現できるでしょう。

生命保険との関係性

生命保険は、遺留分対策において非常に有効なツールです。生命保険金は原則として相続財産に含まれないため、遺留分算定の基礎財産にも含まれません。

そのため、特定の相続人を保険金受取人に指定することで、その相続人に多くの財産を残しつつ、他の相続人の遺留分を侵害するリスクを軽減できます。

例えば、事業承継を考える場合、後継者を保険金受取人に指定することで、事業用資産とは別に資金を確保することが可能。これにより、他の相続人の遺留分を侵害することなく、円滑な事業承継が可能となります。

ただし、保険料の支払いが過大であったり、相続直前に契約したりした場合は、保険金の一部が相続財産とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

遺言信託との関係性

遺言信託は、遺言の内容を確実に実行するための手段として注目されています。遺言信託を活用することで、複雑な資産分割や長期にわたる財産管理を専門家に任せることができます。

遺留分との関係についてですが、遺言信託を利用することで、遺留分を考慮した適切な財産分配を行いやすくなります。信託銀行などの専門機関が遺言執行者となることで、遺留分計算の正確性が高まり、遺留分侵害のリスクを軽減できます。

また、遺言信託を利用することで、相続人間の利害調整を第三者に委ねられるため、遺留分をめぐる紛争を未然に防ぐ効果も期待できます。

遺留分に関するよくある質問

遺留分制度は複雑で、多くの人が疑問を抱いています。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問について解説します。

Q1:遺留分は必ず請求しなければならないのか?

遺留分は権利であって義務ではありません。そのため、遺留分を請求するかどうかは、各相続人の判断に委ねられています。遺言の内容に納得している場合や、家族の和を重視する場合などは、あえて遺留分を請求しないこともあります。

ただし、遺留分請求権には時効があるため、請求を検討する場合は期限に注意が必要です。また、一度遺留分を放棄すると、原則として撤回できないので、慎重に判断することが重要です。

Q2:遺留分の対象となる財産の範囲は?

遺留分の対象となる財産の範囲は、一般的に考えられているより広いことがあります。基本的に、相続開始時に被相続人が所有していた全ての財産が対象となります。これには、不動産、預貯金、有価証券などの明らかな資産だけでなく、貸付金や著作権などの権利も含まれます。

さらに、相続開始前の一定期間内に行われた贈与も、遺留分算定の基礎財産に含まれることがあります。具体的には、相続人に対する贈与は相続開始前10年以内のもの、第三者に対する贈与は相続開始前1年以内のものが対象となります。

ただし、生命保険金や死亡退職金など、形式的には相続財産に含まれないものもあります。これらの取り扱いについては、個別の状況に応じて専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

遺留分制度は、相続における公平性を保ち、相続人の生活を守るための重要な仕組みです。しかし、その複雑さゆえに誤解や見落としが生じやすく、相続トラブルの原因となることもあります。

遺言作成時には、各相続人の遺留分を正確に把握し、適切に配慮することが不可欠です。また、2019年の法改正により制度が変更されたことも念頭におきましょう。

遺留分に関する疑問や不安がある場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。